Luberon 2022

Diaporama de séjour du Luberon.

Bon visionnage !

Diaporama de séjour du Luberon.

Bon visionnage !

Depuis 1947, sous la houlette des 115 comités départementaux et régionaux de la FFRandonnée, des milliers de baliseurs bénévoles ont jalonné, pinceaux à la main, blanc et rouge pour les GR®, jaune et rouge pour les GR de Pays ® (Grande Randonnée de Pays®), les 206 000 kilomètres de sentiers, que dessine, imagine, anime, valorise et entretient la FFRandonnée.

Des itinéraires qui épousent souvent des voies ancestrales, parcourent des sites naturels d’exception, s’inscrivent à la croisée des chemins de la culture, de l’art, de la nature et du patrimoine, gardent les traces du passé, mais savent évoluer pour se tourner vers l’avenir. Voies de voyages, de découverte de soi et des autres, gage d’aventure, ces itinéraires sont le fruit du travail d’une fédération en mouvement, qui n’a eu de cesse – depuis sa création – d’aménager, de protéger et de mettre en lumière le terrain de jeux des randonneurs.

C’est à Jean Loiseau que nous devons la création des sentiers GR®. Passionné de marche et de nature, il parcourt les chemins de France et d’Europe, boussole et carte en main pendant une dizaine d’année après la première guerre mondiale.

La suite de l’histoire des GR® se confond avec celle de la FFRandonnée. En constante évolution, leur nombre est aujourd’hui de 345, répartis dans toute la France. Ils sont entretenus par plus de 8 900 bénévoles par l’intermédiaire des 115 comités régionaux et départementaux.

Vidéo sur l’histoire des GR® réalisée à l’occasion du 70ème anniversaire de leur création

La création d’un GR® ne s’improvise pas, pas plus que son homologation, son balisage, son entretien ou son animation. La FFRandonnée en est la garante indéfectible. Les baliseurs aménageurs qu’elle forme et agrée, en sont les chevilles ouvrières. Chargés de dénicher les sites grandioses qui accueilleront les nouveaux itinéraires, leur mission les conduit aussi à réhabiliter, aménager, débroussailler, animer les sentiers dont ils ont la charge mais également et plus récemment collecter des données numériques. Ces bénévoles, dévoués, contribuent à la sauvegarde des chemins pour les partager avec les 18 millions de marcheurs que compte l’Hexagone.

(Source FFRP)

Avec les applications Android Île-de-France Mobilités , Transdev Ile-de-France , RATP ou Assistant SNCF, votre téléphone NFC vous permet de consulter votre passe Navigo et d’y charger des titres de transports.

NCF pour Near-Field Communication, est une technologie de communication sans fil à courte portée et à haute fréquence, permettant l’échange d’informations entre des divers appareilles électroniques jusqu’à une distance d’environ 10 cm dans le cas général. Cette technologie utilise la radio-identification (RFID) qui combinent une carte à puce et un lecteur au sein d’un seul appareil élecronique. Dans notre cas, votre SmartPhone.

Ce service est disponible aussi bien sur Apple ou Android, avec les applications Île-de-France Mobilités, RATP et Assistant SNCF.

Pour lire votre passe Navigo, ouvrez l’application RATP ou IDF Mobilités. Puis sélectionnez “Titres” pour RATP ou “Achat” pour IDF Mobilités. Puis Sélectionnez “Mon passe Navigo” ou “Lire mon passe”.

L’application vous invite alors à présenter votre carte pour la lire.

Bien évidemment, il est impératif de créer un compte, (e-mail et mot de passe), dans l’application pour être connu en tant que détenteur du badge.

Une vidéo illustre comment cela se passe. (Nous tacherons à vous publier une vidéo plus réelle prochainement)

Attention aux coques épaisses ou en cuir qui peuvent empêcher la lecture de votre badge Navigo.

La façon de positionner le passe Navigo par rapport au téléphone varie selon les téléphones :

Sur la majorité des téléphones Android, il faut présenter le passe au dos du téléphone.

Sur les modèles Sony Xperia XZ et Sony Xperia X, il faut placer la carte face à l’écran.

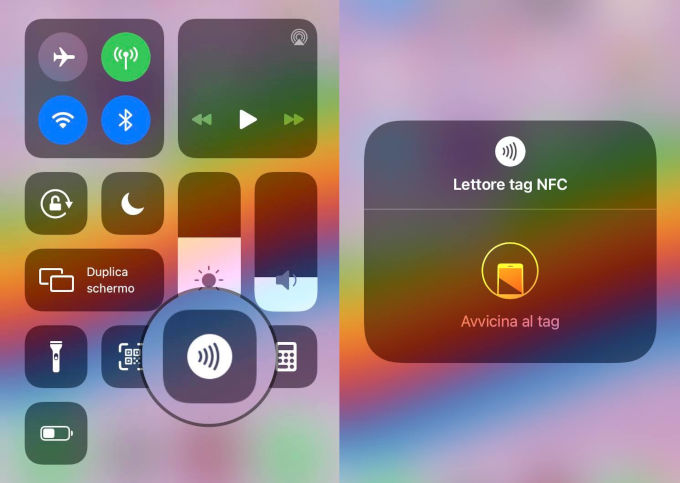

ATTENTION sur Android, certains téléphone demande d’activer le module de lecture NFC comme présenté.

Sur les iPhone, vous devez cliquer sur “Lire mon passe” avant de présenter le passe en la carte sur le haut du téléphone, face à l’écran ou au dos.

Pour les iPhones XR, XS et XS Max, il faut à minima la version iOS 14.5.

Si vous avez un iPhone X ou un modèle antérieur :

À la vibration, votre passe est détecté et prêt à être rechargé : la lecture/écriture se poursuit, il ne faut donc pas bouger le passe et attendre la confirmation visuelle de l’application avant de retirer votre passe.

Conseils pour consulter un passe Navigo avec votre téléphone: la vibration indique que le passe est détecté par le téléphone mais la lecture/écriture se poursuit, il ne faut donc pas bouger le passe et attendre la confirmation visuelle de l’application avant de retirer votre passe (l’étape d’écriture est nécessaire pour recharger un titre).

Une fois avoir lu le passe l’application vous donne la liste des titres de transports périmés ou en cours de validités.

Sachez que vous pouvez charger sur votre passe Navigo et équivalents (Passe Navigo, Passe Navigo Easy, Passe Navigo Découverte, Navigo Liberté +), tous titres de transports comme Ticket T+, Navigo Journée (équivalent à Mobilis), et Billets OrlyBus et RoissyBus.

La petite préférence au passe Navigo Easy qui n’est pas nominatif et permet de recharger du ticket T+ au Navigo Journée (Equivalent au Mobilis).

Le paiement des recharges se fait avec votre carte bleue ou si elle est enregistrée dans votre téléphone via ApplePay, GooglePay.

Autre variante étant le passe Navigo Liberté qui permet de consommer tous les titres de transports et d’être débité en fin de mois de ce que l’on a consommé.

Le dernier petit détail très intéressant étant le fait d’utiliser son téléphone au lieu de son passe Navigo pour voyager ! C’est ainsi très pratique en cas d’oubli du passe sur le coin d’un meuble chez soi !

De quoi rendre son SmartPhone de plus en plus indispensable et très précieux !

Le passe Navigo est délivré gratuitement auprès de toute agence commerciale SNCF, RATP.

Il intègre tous les chargement de forfaits à choisir avec les zones en Ile de France, qu’il soit journalier (Navigo Jour équivalent à Mobilis), semaine, mensuel.

Le Passe Navigo Easy est à 2€ et est non nominatif.

Passe Navigo Découverte est à 5€.

Navigo Liberté + est une carte à charger avec un crédit d’argent et n’utilise que la zone Paris 1-2.

Attention toutefois, les titres de transports RER seuls hors Paris ne sont pas encore concernés par ces passes. Ces types de trajet restent encore couverts par les titres cartons. Mais cela ne durera pas !

Plus d’informations ici.

Le Portable Document Format qui se traduit de l’anglais en « format de document portable », très généralement abrégé en PDF, est un format de fichier informatique créé par la société Adobe Systems Corporation.

L’avantage du format PDF est qu’il préserve les polices de caractères, les images, les objets graphiques et la mise en forme de tout document source, quelles que soient l’application et la plate-forme utilisées pour le lire. Il est de plus plus léger en poids de données par rapport au documents original; donc plus facile à transmettre.

A l’origine ce format de document est construit en utilisant le langage natif utilisé par les imprimantes, soit le langage Post-script.

Le format PDF, aujourd’hui offre des possibilités plus élaboré qui peut aussi être interactif. Il est possible (grâce à des logiciels tels Adobe Acrobat Pro, LibreOffice ou Scribus), d’incorporer des champs de textes, des notes, des corrections, des menus déroulants, des choix, des calculs, etc. On parle alors de “formulaire PDF”.

C’est pourquoi ce format est utilisé dans un ensemble large et varié de logiciels, de l’exportation dans les suites bureautiques grand public, aux manipulations par des programmes spécialisés de l’industrie artistique, en passant par la génération de factures électroniques ou documents officiels via Internet.

Plus techniquement, les fichiers PDF peuvent être créés avec des options personnalisées, tant aux niveaux de la compression des images et des textes, de la qualité d’impression du fichier, que du verrouillage (interdiction d’impression, de modification…).

Le PDF s’est imposé comme format d’échange (consultation d’écran, impression, etc.) et d’archivage de documents électroniques, il est devenu un « standard international ».

Pour lire ces type de documents, s’ils ne sont pas nativement lu par votre smartphone, tablette ou ordinateur, vous pouvez utiliser le logiciel gratuit Adobe Reader.

La création de la marche nordique remonte aux années 1920. Durant la décennie suivante, elle est principalement pratiquée en Finlande. Les skieurs de fond finlandais s’en servent comme mode d’entrainement hors saison lorsqu’il n’y a pas de neige.

Les précurseurs finlandais de la discipline sont Leena Jääskeläinen et Mauri Repo. La première, enseignante à la Faculté d’éducation physique de l’Université de Jyväskylä à Helsinki, introduit en 1966 des sessions de marche nordique dans ses cours et vante ses mérites par rapport à la marche classique. Le second, professeur de ski finlandais, publie Hiihdon lajiosa en 1979 qui contient des méthodes d’entrainement hors saison pour le ski de fond proches de la marche nordique moderne.

En 1997, Marko Kantaneva, professeur de sport finlandais, publie son livre Sauvakävely sur une méthode de marche avec bâtons ainsi que des exercices de préparation physique1,3. Durant la même année, pour pallier le manque de neige, la fédération finlandaise de ski organise la première compétition de marche nordique.

La discipline connaît une importante expansion dans le pays et en 2000, on dénombre un million de pratiquants, soit une personne sur six. La même année, en Finlande, Aki Karihtala fonde l’International Nordic Walking Association (INWA), une organisation internationale qui a pour vocation de promouvoir et développer la pratique de la marche nordique.

Plus dynamique que la randonnée, la marche nordique a pour principe d’accentuer le mouvement de balancier naturel des bras à l’aide de deux bâtons. Le corps est ainsi propulsé vers l’avant.

On va plus vite, plus loin avec moins de fatigue. La dépense d’énergie est accrue et le plaisir de la pratique arrive dès les premières foulées car la technique est simple.

La Fédération Française d’Athlétisme est délégataire de la marche nordique. Elle en définit les normes. Elle collabore avec la FFRandonnée pour développer l’activité en France.

Moins longue qu’une randonnée classique, la marche nordique se déroule sous la forme d’une séance de 1 heure 30 à 2 heures.

Compositions

Ils mélangent de la fibres de verre et du carbone. Certains sont aussi en aluminium ou mélangé avec du carbone.

Ils se doivent d’être : mono brin solides, souples et confortables.

Elle dépend de la stature du marcheur.

La taille, ou la longueur des bâtons de marche est primordiale. Trop grand, vous vous fatiguerez les épaules au risque de vous blesser et n’aurez pas toute l’efficacité escomptée en phase de propulsion. Trop petit, vous ne pourrez apporter de la force lors de la traction. Vous serez même obligé de vous courber pour prendre appui dessus.

La règle est assez simple, lors du planté, votre bras doit avoir un angle à 90°.

Finalement vous appliquez ce ratio: votre taille x 0,68 à 0,70.

exemple : Pour une taille d’1m70 vous prendrez des bâtons de 115 cm => 170×0,68 = 115,6 cm.

On peut également évaluer la hauteur de façon plus approximative : votre taille – 50 cm.

En pratique, le marcheur débutant choisira des bâtons qui lui arrivent un peu au dessous du coude quand le bras est replié. Le marcheur plus sportif choisira une longueur un peu au dessus pour gagner en vitesse.

Ils diffèrent en fonction du sol où l’on pratique (terre, sol dur, gazon, …).

Ces derniers sont à choisir en fonction de la marque et le modèle de ses bâtons.

Elle est primordiale dans le sens où elle permet d’ouvrir la main pour prolonger la poussée et lui donner toute son efficacité. La maîtrise du bâton s’en trouve facilitée.

Elles sont à choisir en fonction du terrain : baskets running, chaussures de randonnée à tige basse, chaussures de raid, etc.

Le mouvement de la marche nordique reprend celui de la marche ordinaire, dont l’amplitude est augmentée pour gagner en vitesse. Le marcheur marche le dos bien droit, en regardant loin devant lui, afin d’ouvrir sa cage thoracique et d’améliorer sa respiration.

De façon générale, le marcheur plante ses bâtons tour à tour entre les deux pieds, au milieu de son pas. L’inclinaison des bâtons par rapport au sol facilite la propulsion.

Lorsqu’il plante son bâton, le marcheur sert fortement la poignée pour assurer un bon contrôle de l’impulsion. Après l’impulsion, le marcheur lâche la poignée du bâton en ouvrant la main vers l’intérieur. Le bras peut ainsi parcourir toute l’amplitude de son balancier, sans casser le poignet.

Plus de contenu sont disponibles sur le site internet, partenaire de formations, soutenu par la fédération.

Souvenez-vous l’été dernier, Est-Ensemble à organisé avec l’aide de divers organismes associatifs sociaux et sportif diverses activités dans le cadre des Petites traversées de la Promenade des Hauteurs, qui ont pris part à la fabrique du projet. Ils ont fait connaissance et en duos, ils ont guidé des groupes de marcheurs à la découverte de la Promenade des hauteurs.

Ils ont réalisé des vidéos pour identifier « où ça respire ? »

La Promenade des Hauteurs est un cheminement entre les points hauts et les parcs du territoire d’Est Ensemble s’étend jusqu’à Paris, Fontenay-sous-Bois et Rosny-sous-Bois. Le projet va augmenter la présence végétale, faciliter les mobilités douces, valoriser le paysage et faire émerger de nouveaux usages dans l’espace public.

Un film réalisé par Gongle et la Coopérative Cuesta. Il s’inscrit dans le programme d’activation 2021 de la Promenade des Hauteurs, conçu par la coopérative Cuesta en groupement avec l’Agence Ter et Une Fabrique de la Ville.

Un projet porté par Est-Ensemble avec les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville, ainsi que Paris Fontenay-sous-Bois et Rosny-sous-Bois.

Pour accompagner nos amis les guides et animateurs, divers petits outils vous sont mis à disposition:

Les remboursements de frais de transports sont à effectuer via ce formulaire pour être justifiés:

au format GoogleDocs et PDF.

Pour nous aider à planifier vos propositions de balade, randonnée ou sortie, voici un formulaire en ligne à nous remplir: Fiche de sortie

La responsabilité pour “non assistance à personne en danger” peut-être engagé en cas lors d’une activité sportive. Mais saviez-vous que si le ou la blessé peu exprimé le droit de ne pas avoir de secours ou d’assistance ? Et bien oui, c’est son droit !

Mais attention, dans ce cas précis, il faut et si cela est possible, lui faire signer une “Décharge” avec le constat de refus d’assistance.

Gardez donc une copie de ce document sur vous !

A vos crayons ou souris ! et Hop ! 😆

Publié le 02 septembre 2021 (Source FFRandonnée)

Lutte contre les maladies de la sédentarité et du vieillissement, en particulier contre la prise de poids et l’ostéoporose.

Aide à la récupération lors de la convalescence de maladies graves, en particulier certains cancers.

Création d’un lien convivial, dans une société ou l’individualisme domine.

Cependant, la distance ainsi que le dénivelé de la randonnée peuvent nécessiter un effort dont la tolérance peut être mauvaise, avec des conséquences néfastes pour le randonneur et pour son groupe, d’autant que l’accident survient le plus souvent en pleine nature, loin de tout secours. D’où la nécessité d’évaluer avec votre médecin vos capacités et vos limites.

C’est pourquoi, la FFRandonnée a choisi d’appliquer la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et ses décrets d’application, qui imposent aux fédérations sportives de nouvelles dispositions donnant une validité de 3 saisons sportives au certificat médical et facilitant le renouvellement des licences en permettant sous certaines conditions de ne pas présenter un nouveau certificat médical.

Voici donc les règles applicables pour toute pratique en club ou individuelle dans le cadre de la FFRandonnée depuis le 1er septembre 2017 quels que soient votre âge et la ou les disciplines pratiquées :

Pratique en compétition : attention, pour pratiquer le Rando challenge® ou le longe côte en compétition, le certificat médical doit mentionner l’absence de contre-indication pour la pratique en compétition. Sa validité est également de 3 saisons sportives.

Lors d’une compétition, le licencié présente un certificat médical de moins d’un an (à la date de la compétition) ou de moins de 3 saisons sportives accompagné des attestations de réponses négatives au questionnaire de santé, pour les années intermédiaires.

Recommandations : la commission médicale de la FFRandonnée recommande un certain nombre de préconisations pour des publics et pratiques spécifiques.

Depuis 2020, l’obligation de production d’un certificat médical pour l’obtention d’une licence sportive a été supprimée pour les jeunes jusqu’à leur majorité soit 18 ans. Ils doivent désormais seulement fournir une déclaration remplie par leur représentant légal, attestant qu’ils ont bien consulté un médecin. Cette évolution annoncée dans le projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2020, va « non seulement simplifier la vie des familles et des associations mais aussi lever un frein à la pratique du sport dans le cadre d’un club, tout en garantissant la sécurité de nos enfants », souligne la ministre des Sports Roxana Maracineanu qui milite depuis sa nomination pour l’accès à la pratique sportive de tous les Français et notamment des enfants, dès le plus jeune âge.

*voir documents à télécharger ci-dessous

Certificat medical CACI-ffrp-2021

Questionnaire de Santé QS – SPORT

Il n’est pas rare durant nos randonnées de franchir, ou passer près de l’un des aqueducs Parisiens.

Lors de nos randonnées, nous avons eu à plusieurs reprises évoquer l’usage et la brève histoire de cet aqueduc.

Nous vous proposons ici un peu plus d’informations sur cet aqueduc de l’Est Parisien que nous côtoyons lors de nos randonnées.

En 1854, le canal de l’Ourcq, la Seine, les sources d’Arcueil, de Belleville, du Pré Saint Gervais et de Grenelle fournissaient «7 390 pouces d’eau » aux Parisiens (soit 148 000 m3 par jour, soit 148 litres / jour / hab.).

Lié aux besoins sans cesse grandissants, le baron Haussmann dissuada Napoléon III de confier la distribution de l’eau à des compagnies privées, soulignant l’enjeu stratégique de ce service public vital.

L’inspecteur général de ponts et chaussées et directeur des eaux et égouts de Paris, Eugène Belgrand, qui décéda le 8 avril 1878, alors que l’ensemble de son travail et ses études soit terminés sur les alimentations des eaux vers Paris, proposa un ouvrage basé sur son travail qui sera complété par ses équipes sous le nom: Les travaux souterrains de Paris, Les eaux nouvelles. Celui-ci est d’ailleurs consultable auprès des archives de la BNF, dont sont issues certains plans et schéma d’époques.

Paris est la seule ville du monde qui ait adopté, pour sa distribution d’eau, une double canalisation, destinée a séparer le service public du service privé. Lorsque le réseau fut complet, il y avait, dans toute rue de moins de 20 mètres de largeur, une conduite affectée au service privé, c’est-à-dire à la distribution d’eau dans les maisons, et, en outre, les tronçons de conduite nécessaires pour relier, aux artères maîtresses les plus voisines, les orifices d’écoulement des services publics.

Les quartiers bas de Paris, c’est-à-dire les plus riches et les plus populeux de la ville, étaient alors alimentés exclusivement par l’eau du canal de l’Ourcq, et les vices de cette distribution commençaient à se faire vivement sentir. Elle avait surtout l’inconvénient de ne pouvoir atteindre les étages élevés ; malgré le robinet établi dans la cour, le porteur d’eau hantait encore les plus belles maisons.

Eugène Belgrand “Les nouvelles Eaux”

En effet, l’eau de l’Ourcq a pour point de départ le bassin de la Villette. Le sol des rues à desservir est en moyenne un peu au-dessus de la moyenne. Cette différence est absolument insuffisante pour la distribution d’une grande ville dont les maisons ont plus de 17 mètres de hauteur. L’eau de l’Ourcq ne monte régulièrement qu’au premier et au second étage, même dans les rues dont l’altitude ne dépasse pas 35 mètres, comme la rue de Rivoli.

Cette eau est d’ailleurs beaucoup trop chargée de sels de chaux, surtout de sulfate ; elle était souillée, dans le bassin de la Villette, par les déjections des mariniers. Elle ne convient donc pas au service privé ; elle est, au contraire, très suffisante pour le service public.

L’altitude du bassin de la Villette permet de la répartir sur les deux tiers de la surface de l’ancien Paris, et, par son abondance, elle suffit amplement à l’alimentation des fontaines monumentales et au lavage des ruisseaux et des égouts.

Eugène Belgrand, à l’issue de ses études, proposa le projet d’une double distribution d’eau courante: eau de rivière pour les services publics et industriels, et eau de source aux particuliers pour la boisson.

L’usage de puisage du sud de la seine étant jugé impropre à la consommation.

L’aqueduc de la Dhuis ou Dhuys pris naissance entre 1863 et 1865 à la demande de Napoléon III (1808-1873) pour acheminer l’eau de la Dhuis, rivière qui se jette dans le Surmelin, lui-même se jetant ensuite dans la Marne. Son point de départ se trouvant sur la commune de Pargny-la-Dhuys (Picardie, près de Château-Thierry) et il se terminant dans le réservoir de Ménilmontant (XXème).

Rappelons la définition d’un aqueduc: L’aqueduc est une conduite d’adduction d’eau, maçonnée et couverte. Il peut être souterrain ou aérien, porté au-dessus du sol par une suite d’arcades

Ce dernier progrès est immense, puisqu’il permet de franchir non-seulement les vallées, mais des plaines basses entières, sans employer d’arcades. Ainsi l’aqueduc de la Dhuis comprend une longueur de siphons de 17 150 mètres, les tuyaux employés ont 1 mètre de diamètre; plusieurs ont de 50 à 71 mètres de flèche. La longueur des

siphons de l’aqueduc de la Vanne est de 21 500 mètres, et leur flèche s’élève jusqu’à 46 mètres; chaque siphon se compose de deux conduites de 1m 10 de diamètre.

Majoritairement enterré, cet aqueduc est de longueur totale de 131,162 Kms pour une pente de 0,10 m/km; Son débit moyen était de 22 000 m3/jour. Il traverse 4 départements : l’Aisne, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et Paris. L’aqueduc commence à 128 m d’altitude et arrive à 108 m dans la capitale, c’est cette légère pente qui permet l’écoulement de l’eau, par simple gravité. Il franchit 21 vallées d’une profondeur comprise entre 20 et 73 m.

Le décret du 4 mars 1862 déclare l’utilité publique de ce projet de construction. Les travaux divisés en deux lots, commencèrent à la fin juin de 1863. L’eau put être introduite dans l’aqueduc le 2 août 1865 !

La distribution régulière commença le 1er octobre suivant.

L’aqueduc de la Dhuis a coûté 18 millions de francs incluant l’achat des chutes des usines de la Dhuys et l’acquisition des sources et des usines du Surmelin. En 1889, la quantité d’eau distribuée annuellement s’élevait en moyenne à 66 millions de m3 pour un prix de 0,113 F/m3.

L’ouvrage souterrain mesure par endroits 2,20 m de haut pour 1,80 m de largeur. Après sa construction au XIXème siècle, des guinguettes se sont installées le long de son trajet, à l’image de celles du bord de Marne, alors que l’eau n’était même pas apparente.

Comme pour la plupart des aqueducs, des regards sont disposés le long de son parcours. Malheureusement très peu sont encore présents près de Paris, par contre, on peut apercevoir des « PH » (Points Hectométriques) à la différence des bornes « PK » (Points Kilométriques). Ces bornes Hectométrique indiquant la distance, en hectomètres donc, depuis Pargny-la-Dhuys, permet d’avoir une précision sur le mettrage entre deux points et depuis la position «0» de l’ouvrage.

Après avoir traversé la Seine-et-Marne, l’aqueduc passe dans l’Aisne (Picardie). C’est dans ce département que se trouve le principal point de captage, à Pargny-la-Dhuys, près du Moulin de l’échelle.

Cette prise de d’eau est entourée d’une clôture pour des raisons de sécurité, l’accès y est donc impossible. Cependant de l’autre côté de la rue des Sources on peut apercevoir les quasi premiers regards.

Depuis la Grand’ Rue à Pargny. Plus en amont, le cours d’eau est en partie souterrain ci-bien qu’il est difficile de déterminer l’endroit exact de la source de la Dhuis (Dhuys) ; elle serait soit à Corrobert soit à Janvilliers (Champagne-Ardenne).

Parmi la liste des communes figure le villes de :

Paris (75), Bagnolet (93), Montreuil, Romainville, Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois, Villemomble, Le Raincy, Gagny, Montfermeil, Clichy-sous-Bois, Coubron, Courtry (77), Le Pin, Claye-Souilly, Villevaudé, Annet-sur-Marne, Carnetin, Thorigny-sur-Marne, Dampmart, Chessy, Chalifert, Coupvray, Montry, Conde-Sainte-Libiaire, Couilly-Pont-aux-Dames, Quincy-Voisins, Mareuil-lès-Meaux, Nanteuil-lès-Meaux, Boutigny, Saint-Fiacre, Fublaines, Montceaux-lès-Meaux, Trilport, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, Sammeron, Signy-Signets, Jouarre, Sept-Sorts, La Ferté-sous-Jouarre, Reuil-en-Brie, Saacy-sur-Marne, Citry, Pavant (02), Nogent-l’Artaud, Chézy-sur-Marne, Nogentel, Nesles-la-Montagne, Etampes-sur-Marne, Chierry, Blesmes, Fossoy, Crézancy, Connigis, Saint-Eugène, Condé-en-Brie, Courboin, Montlevon, Pargny-la-Dhuys.

Le mot Dhuys proviendrait du gaulois Dusius c’est-à-dire démon, qui serait une rivière divinisée. Il aurait donné ensuite le mot de la langue d’oïl duit ou dui, nom de source puissante. Ce mot désigne parfois une source à laquelle on lave ou un petit lavoir, que l’on retrouve en oïl dans doiz, doit qui désigne un conduit d’eau, un canal. Enfin, par allitération, le mot aurait donné en vieux français le verbe dhuir qui signifie conduire, mener (Encyclopédie Larousse du XIXè siècle).

Ainsi, le ruisseau de la Dhuys avec son étymologie porte un nom prédestiné puisqu’elle engendra un aqueduc ! Mais l’inspiration de Belgrand était ailleurs.

L’orthographe Dhuys que l’on peut rapprocher à la Dhuy, rivière du Loiret de même étymologie, désigne notre ruisseau ; alors que Dhuis dénomme le présent aqueduc (le « i » remplace le « y », évolution courante de la langue française). Hélas, la tendance actuelle tend à utiliser les deux orthographes indistinctement.

Photos: Pascal Auger, Guy Vandenberghe(Lilas-Randonnée) Sources: BNF Paris

Vous êtes quelques photographes à vouloir échanger vos « tirages portraits »… Rien de plus simple !

Utilisez par exemple les services gratuit de Google Drive. Vous pouvez transférer vos photos et vidéo !

Attention, vous devez vous identifier ou créer avec un compte Google. Le dépôt est ici.

S’il y a bien un moment où on se sent petit en randonnée, c’est quand on se fait surprendre par un orage et que l’on se retrouve au beau milieu de celui-ci. Le bruit du tonnerre, la lumière des éclairs, la pluie, le vent et même parfois la grêle – tout cela est souvent à la fois beau et terrifiant. Loin d’un abri fermé, on se sent un peu à la merci de la nature.

Les orages sont responsables de beaucoup d’accidents en randonnée. On ne va s’intéresser dans cet article qu’à la foudre et laisser de côté les autres dangers liés aux orages (pluie, grêle, vent, froid, montée de rivières…).

Tous les ans, des randonneurs sont frappés par la foudre. Inutile de rappeler que cela se traduit souvent par des brûlures graves, des arrêts cardiaques… ou même la mort. Les foudroiements directs sont assez exceptionnels, mais les foudroiements indirects et leurs conséquences sont à prendre très au sérieux.

Que faire une fois que l’on est à portée de la foudre ?

Même si la prévention est le meilleur moyen d’éviter un accident lié à la foudre, il peut arriver de se faire surprendre et de se retrouver dans un orage. Si cela vous arrive, il faut savoir à partir de quelle distance un orage est dangereux – ce qui est loin de ce que l’on peut s’imaginer.

Comment savoir si la foudre est proche ?

Lorsque la durée entre le moment où vous voyez un éclair et le moment où vous entendez le tonnerre correspondant est inférieure à 30 secondes, l’orage est assez proche (moins de 10 km) et la foudre peut vous atteindre. Dans ce cas, vous devez prendre les précautions suivantes :

La meilleure protection … ne pas partir s’il y a un risque d’orage !

(Largement inspiré par l’article de randonner-malin.com)

Il est facile de se perdre en ville alors qu’il y a des panneaux partout. En randonnée, c’est pareil, mais en pire. Ce n’est pas parce qu’un itinéraire est balisé qu’il n’est pas possible de se perdre. Beaucoup de personnes peuvent témoigner.

Connaître la signalisation et savoir lire les panneaux que vous rencontrez en randonnée est la base pour bien s’orienter et ne pas se perdre. En effet, vous verrez sur les chemins de randonnée des marquages pour les randonnées VTT, pour les randonnées équestres, pour la chasse, pour les bûcherons, pour les pistes de ski de fond, etc. Êtes-vous sûrs de savoir faire la différence entre eux et savez-vous où les trouver ?

Il ne suffit pas non plus d’être capable de reconnaître le balisage pour ne pas se perdre. C’est pourquoi, je donne quelques conseils à la fin de l’article pour que vous ne vous perdiez pas – même sur un chemin balisé.

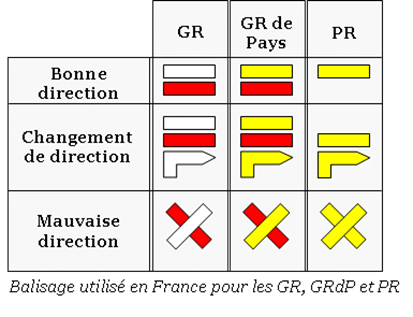

Depuis la création des premiers GR® en 1947 par le CNSGR (Comité national des sentiers de Grande Randonnée), ancêtre de la FFRandonnée, les balises qui jalonnent nos chemins de randonnées sont de formes et de couleurs normées.

Le balisage des itinéraires de randonnée est un système de signalisation pour pouvoir suivre les chemins du départ, jusqu’à l’arrivée. Nous nous intéresserons ici principalement au système français avec lequel je suis familier et n’aborderons que les plus connus. Il en existe des centaines d’autres.

Les chemins de grande randonnée (GR), grande randonnée de pays (GRdP) et petite randonnée (PR) sont entretenus par des baliseurs bénévoles de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP). Le balisage est relativement cohérent sur le territoire français – ce qui n’est pas le cas de beaucoup d’autres chemins.

Les dimensions des balises de randonnée sont normées : 10 x 2 cm, ce qui permet aussi de ne pas les confondre avec d’autres marques. Si on les trouve en général tous les 150 mètres et à chaque intersection, elles peuvent être à intervalles différents selon la nature du terrain lorsque aucun changement de direction n’intervient. Les balises sont peintes, autocollantes, apposées sur une plaque…

Certains GR traversent plusieurs pays et le balisage peut changer d’un pays à un autre. Le balisage utilisé pour les GR en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas est le même qu’en France. En Suisse, cela peut-être soit des traits horizontaux blanc-rouge-blanc ou des losanges jaunes. Au Luxembourg et en Italie, ce sont des rectangles ou des ronds jaunes.

Pour les autres types de chemins, les balisages peuvent être variés – une forme géométrique de couleur, un dessin, un logo… Renseignez-vous au moment de la préparation de votre randonnée à quoi ressemble le balisage de votre itinéraire. Une croix peut parfois indiquer le chemin à suivre et parfois le chemin à ne pas suivre.

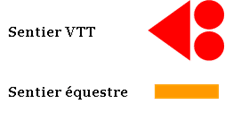

Attention à ne pas confondre le balisage de randonnée pédestre avec les balisages équestre et VTT. Le balisage équestre est le même que pour les PR mais en orange. Le balisage VTT est constitué d’un triangle et de deux ronds. Voici des exemples :

Vous savez maintenant si vous devez suivre un petit rond rouge ou un losange jaune, mais où les trouver ?

Le balisage se fait de nombreuses manières différentes en fonction des terrains traversés. Vous devez connaître les différents types de balisage et supports utilisés pour la signalisation afin de savoir où et quoi chercher quand vous marchez. Parfois les baliseurs ont beaucoup d’imagination, alors ayez en aussi.

Sur certaines randonnées, il y a des panneaux. Ils peuvent être au départ ou au milieu de l’itinéraire. Au départ, ils donnent des informations utiles pour l’orientation – comme le temps de marche, l’altitude, les points de repère, le balisage à suivre, etc. Au milieu, ils indiquent le plus souvent la direction à suivre et là où vous êtes.

Ce sont les marquages les plus courants. Le balisage peut être peint sur des arbres, des murs, des poteaux, des rochers ou autres.

Ce sont des monticules de pierres qui sont érigés par les randonneurs pour indiquer le chemin à suivre ou le haut d’un sommet.Ils sont très utiles car peuvent être aperçus de loin. Ils sont utilisés la plupart du temps là où il n’y a pas de chemin tracé et dans les endroits où le marquage est difficile. C’est souvent le cas dans les pierriers. Attention, certains rigolos s’amusent parfois à construire des cairns un peu n’importe où. Ne leur faites pas aveuglement confiance.

Des poteaux sont fréquemment utilisés dans les endroits sans chemin tracé, sans arbres aux alentours ou qui peuvent être couverts de neige. Ils peuvent être aux couleurs du balisage. Ils sont faciles à suivre de loin, là où des marquages au sol ne seraient pas visibles.

Il existe d’autres types de balisage comme des rubans accrochés à des arbres, des plaques collées ou cloutées, des flèches gravées, etc. En dehors des GR, GRdP et PR le balisage peut être parfois atypique. Il en est de même quand vous allez à l’étranger. Soyez préparés à voir tout et n’importe quoi en terme de balisage et souvenez-vous que la notion de « chemin bien balisé » n’est pas la même partout.

Vous trouverez souvent, aux principaux carrefours, des panneaux multidirectionnels équipés de fléchages où sont indiqués les principales directions et les principaux sentiers présents. L’indication des sentiers reprend en principe les signalétiques normées du balisage de randonnée. Ainsi, un GR® sera indiqué en rouge et blanc, avec son numéro dans le cas d’un croisement entre plusieurs GR®.

Sur ces panneaux, vous trouverez aussi le lieu où vous vous trouvez et l’altitude (en haut, sur le chapeau du panneau). Enfin, des indications kilométriques et de temps de marche sont souvent fournies.

Malgré le gros travail de la FFRandonnée et de ses baliseurs bénévoles pour assurer un balisage uniforme, des disparités demeurent. Certains chemins présentent encore des balisages anciens, parfois un peu plus fantaisistes.

Des indications jacquaires et des balises associatives indiquent certains itinéraires historiques, comme le chemin de Stevenson, le chemin de St Guilhem, la Via Francigena ou le chemin d’Urbain V.

Dans le cas des chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle, il faut rester vigilant : si une signalétique européenne normée existe (une coquille jaune stylisée sur fond bleu), elle est interprétée de manières très différentes d’une région à l’autre.

De même, alors que la norme prévoit qu’elle ne soit qu’une indication positionnelle (“vous êtes sur le bon chemin”), cela a été interprété différemment dans bien des régions. Ainsi, la coquille et ses rayons sont souvent utilisés, notamment en Espagne, pour indiquer la direction. Le sens originel de la coquille, dont les rayons sont tournés à droite, est alors inversé…. Mais parfois, c’est l’inverse, c’est le bout de la coquille qui indique la direction !

D’autres indications, coquilles stylisées différemment, marques au sol, flèches jaunes à l’espagnole, pèlerins stylisés… jalonnent joyeusement les parcours jacquaires. Rassuez-vous, on se perd rarement sur les chemins vers Saint-Jacques. En France, ils sont en outre le plus souvent communs à des GR®, qui eux sont balisés selon les normes fédérales.

Vous trouverez parfois des balisages locaux : les balises bleues des amis de la forêt de Fontainebleau, les balises “trois points rouges” des sentiers secondaires dans les calanques de Marseille… Dans le massif des Vosges, le club vosgien a mis en place un balisage très particulier, comme vous pouvez le constater sur l’image ci-contre (le rectangle vert).

Enfin, vous pouvez rencontrer sur vos itinéraires des balises portant un “E” et un numéro cerclé du drapeau européen. Elles se rencontrent encore peu, principalement sur de grandes intersections, et signalent les sentiers européens, qui empruntent principalement les GR® traversant la France.

Certains signes que vous rencontrerez en randonnée n’ont rien à voir avec vos itinéraires de randonnées pédestres. Vous trouverez des balisages à destination d’autres types d’itinérances : VTT, vélo, randonnée équestre. Si les deux premiers se distinguent facilement (en forme de ronds et triangles caractéristiques), les indications équestres ressemblent beaucoup à celles d’un PR®. Elles sont orange le plus souvent. Méfiance donc !

Enfin, les signes des forestiers pourront parfois vous induire en erreur : ils sont peints sur les arbres, et parfois de couleur rouge. La balise identifiant les limites communales ressemble à un signe de GR® : elle est rouge et blanche. Il faut donc bien apprendre à la distinguer : elle est plus large et le trait rouge est au milieu de deux traits blancs.

Dernier conseil avant de vous élancer : si vous ne voyez plus les bonnes balises et que vous avez un doute, ne persistez pas et repartez en sens inverse jusqu’à la dernière balise que vous avez vue, à moins de disposer d’un GPS et d’une carte précise !

Par forcément facile de lire une carte de randonnée !

Voici les légendes IGN des cartes.

Légende des cartes ign au 1-25000ème

(Librement inspiré de randonner-malin.com et de mon GR.com)

Saviez-vous que les bâtons diminuent de 25 % l’impact du sac à dos et de la charge portée en randonnée sur les articulations, notamment celles des genoux ? Ils sont également là pour renforcer votre équilibre et réduire les chances de glisser, première cause des accidents dans cette activité. Alors même si au départ marcher avec des bâtons peut sembler complexe, gênant et non naturel, vous verrez qu’une fois adoptés et bien utilisés, vous ne pourrez plus vous en passer. Pour vous aider à faire le premier pas, voici comment bien régler et utiliser vos bâtons.

Comment régler vos bâtons ?

À l’inverse des bâtons de ski, ceux de randonnée sont réglables grâce à un système de vis ou de clip. Le clip est un système de réglage dit externe car il est se situe sur l’extérieur de votre bâton. Il a l’avantage d’être facile et rapide à manipuler et il permet de voir très simplement si votre bâton est bien bloqué. Le serrage par vis est lui un système de réglage interne, un peu difficile à prendre en main de prime abord mais un peu plus léger.

Avant de partir, vérifiez toujours que vos bâtons soient bien clipsés ou serrés. Pour ceux à vis, il faut les revissez solidement, mais sans excès. Par exemple, n’utiliser pas d’outils pour les serrer, au risque de ne plus pouvoir les régler par la suite. Soyez également vigilant et ne dépassez pas la « stop line » des bâtons, sans quoi ceux-ci pourraient se casser en pleine utilisation.

Concernant le réglage en lui même, comme expliqué sur la vidéo, l’avant-bras tenant le bâton doit être perpendiculaire à votre corps. Des petits ajustements seront nécessaires en fonction du terrain sur lequel vous évoluerez. Décathon vous explique cela dans la paragraphe suivant !

Vidéo : http://bit.ly/1CUBZAX

Comment utiliser vos bâtons ?

Quand vous évoluez sur un terrain plat, deux solutions s’offrent à vous :

– utiliser vos bâtons pour vous donner du rythme, en marchant de façon alterner, c’est à dire en avançant votre bâton gauche en même temps que votre jambe droite et vice-versa.

– vous passer de vos bâtons et les glisser dans votre sac à dos ou en utilisant ses attaches extérieures prévues à cet effet.

En descente, les bâtons sont là pour vous retenir. Vous pouvez avancer de façon alternée, comme sur un terrain plat, ou avancer les 2 bâtons en même temps et les planter devant vous, sans gêner vos pieds. Cette dernière solution est conseillée notamment lorsqu’il s’agit d’une descente très pentue. Dans tous les cas, pour plus de confort, pensez à rallonger vos bâtons d’environ 5cm pour appréhender la pente.

A l’inverse, pour la montée, nous vous recommandons de raccourcir vos bâtons de plus ou moins 5cm, suivant la déclivité de la pente. Et pour marcher, soit vous posez les deux bâtons devant vous et appuyez dessus de manière à vous tirer vers le haut, soit vous évoluez de façon alternée.

Notre conseil en plus ? Tenir votre buste plus droit permet de bien équilibrer l’effort entre bras et jambes mais aussi d’avoir la cage thoracique bien ouverte. Votre respiration et votre rythme de marche n’en seront que meilleurs.

A quoi servent les dragonnes et comment les mettre ?

Les dragonnes vous apportent tout d’abord une meilleure propulsion lorsque vous prenez appui dessus pour marcher, surtout en montée. De plus, elles réduisent la fatigue en soulageant votre main. Si vous ne vous en servez pas, vous aller devoir serrez plus fort la poignée de votre bâton et donc vous fatiguer davantage.

Pour une bonne utilisation, nous vous recommandons d’enfiler votre main dans la dragonne par le bas, de placer le haut de la sangle entre votre pouce et votre index et de venir refermer votre main sur la poignée, comme présenté dans la vidéo ci-dessus.

En descente, il est préférable de retirer la dragonne. Si malgré les bâtons vous venez à chuter,

le fait de ne pas avoir vos dragonnes vous permet de rapidement vous séparer d’eux et ne pas vous prendre les pieds dedans.

Faut-il marcher avec 1 ou 2 bâtons ?

Pour une courte balade, sur un terrain plat, vous pouvez n’utiliser qu’un seul bâton, en pensant à changer régulièrement celui-ci de main. En revanche, pour un usage en randonnée nous vous conseillons vivement de marcher avec deux bâtons, notamment pour des raisons d’équilibre, de stabilité et d’impact musculaire.

(source : Quechua)

| Cookie | Durée | Description |

|---|---|---|

| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 an | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Fonctionnel». |

| cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Sans description |

| __EC_TEST__ | session | Sans description |

| Cookie | Durée | Description |

|---|---|---|

| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Publicité». |

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 an | Ces cookies sont définis par le plugin WordPress GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour mémoriser le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Nécessaire». |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |

| __cfduid | 1 mois | Le cookie est utilisé par les services cdn comme CloudFare pour identifier les clients individuels derrière une adresse IP partagée et appliquer les paramètres de sécurité par client. Il ne correspond à aucun identifiant d'utilisateur dans l'application Web et ne stocke aucune information personnellement identifiable. |

| Cookie | Durée | Description |

|---|---|---|

| mc_session_ids[default] | 5 minutes | Ce cookie est défini par le fournisseur ReCaptcha. Ceci est utilisé par le plugin Captcha pour les formulaires du site Web. |

| mc_session_ids[multi][0] | 5 minutes | Ce cookie est défini par le fournisseur ReCaptcha. Ceci est utilisé par le plugin Captcha pour les formulaires du site Web. |

| mc_session_ids[multi][1] | 5 minutes | Ce cookie est défini par le fournisseur ReCaptcha. Ceci est utilisé par le plugin Captcha pour les formulaires du site Web. |

| mc_session_ids[multi][2] | 5 minutes | Ce cookie est défini par le fournisseur ReCaptcha. Ceci est utilisé par le plugin Captcha pour les formulaires du site Web. |

| mc_session_ids[multi][3] | 5 minutes | Ce cookie est défini par le fournisseur ReCaptcha. Ceci est utilisé par le plugin Captcha pour les formulaires du site Web. |

| mc_session_ids[multi][4] | 5 minutes | Ce cookie est défini par le fournisseur ReCaptcha. Ceci est utilisé par le plugin Captcha pour les formulaires du site Web. |